Un récit de voyage de Maupassant

En Sicile (ou La Sicile) est le titre d'un carnet de voyage entrepris par Guy de Maupassant au printemps 1885 ; il fut d'abord édité en 1886, puis intégré en 1890 dans l'édition définitive de La Vie errante. Lors de sa visite au musée archéologique de Syracuse, il tombe en admiration devant la Vénus Landolina.

Photos 1et 2 © Marco Pohle

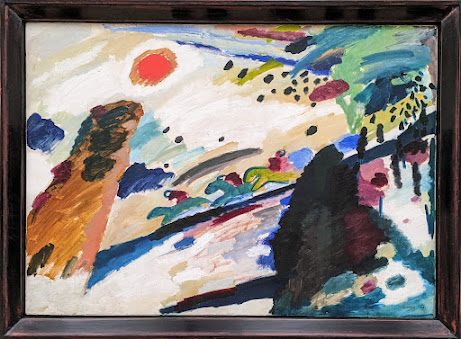

La Vénus de Syracuse

[...] Aussitôt le matin venu, comme notre visite est annoncée, on nous ouvre les portes du ravissant petit palais qui renferme les collections et les œuvres d'art de la ville.

En pénétrant dans le musée, je l'aperçus au fond d'une salle, et belle comme je l'avais devinée.

Elle n'a point de tête, un bras lui manque ; mais jamais la forme humaine ne m'est apparue plus admirable et plus troublante.

Ce n'est point la femme poétisée, la femme idéalisée, la femme divine ou majestueuse comme la Vénus de Milo, c'est la femme telle qu'elle est, telle qu'on l'aime, telle qu'on la désire, telle qu'on la veut étreindre.

Elle est grasse, avec la poitrine forte, la hanche puissante et la jambe un peu lourde, c'est une Vénus charnelle, qu'on rêve couchée en la voyant debout. Son bras tombé cachait ses seins ; de la main qui lui reste elle soulève une draperie dont elle couvre, avec un geste adorable, les charmes les plus mystérieux. Tout le corps est fait, conçu, penché pour ce mouvement, toutes les lignes s'y concentrent, toute la pensée y va. Ce geste simple et naturel, plein de pudeur et d'impudicité, qui cache et montre, voile et révèle, attire et dérobe, semble définir toute l'attitude de la femme sur la terre.

Et le marbre est vivant. On le voudrait palper avec la certitude qu'il cédera sous la main, comme de la chair.

Les reins, surtout, sont inexprimablement animés et beaux. Elle se déroule avec tout son charme, cette ligne onduleuse et grasse des dos féminins qui va de la nuque aux talons, et qui montre dans le contour des épaules, dans la rondeur décroissante des cuisses et dans la légère courbe du mollet aminci jusqu'aux chevilles, toutes les modulations de la grâce humaine.

Une œuvre d'art n'est supérieure que si elle est, en même temps, un symbole et l'expression exacte d'une réalité.

La Vénus de Syracuse est une femme, et c'est aussi le symbole de la chair.

Devant la tête de la Joconde, on se sent obsédé par on ne sait quelle tentation d'amour énervant et mystique. Il existe aussi des femmes vivantes dont les yeux nous donnent ce rêve d'irréalisable et mystérieuse tendresse. On cherche en elles autre chose derrière ce qui est, parce qu'elles paraissent contenir et exprimer un peu de l'insaisissable idéal. Nous le poursuivons sans jamais l'atteindre, derrière toutes les surprises de la beauté qui semble contenir de la pensée, dans l'infini du regard qui n'est qu'une nuance de l'iris, dans le charme du sourire venu du pli de la lèvre et d'un éclair d'émail, dans la grâce du mouvement né du hasard et de l'harmonie des formes.

Ainsi les poètes, impuissants décrocheurs d'étoiles, ont toujours été tourmentés par la soif de l'amour mystique. L'exaltation naturelle d'une âme poétique, exaspérée par l'excitation artistique, pousse ces êtres d'élite à concevoir une sorte d'amour nuageux éperdument tendre, extatique, jamais rassasié, sensuel sans être charnel, tellement délicat qu'un rien le fait s'évanouir, irréalisable et surhumain. Et ces poètes sont, peut-être, les seuls hommes qui n'aient jamais aimé une femme, une vraie femme en chair et en os, avec ses qualités de femme, ses défauts de femme, son esprit de femme restreint et charmant, ses nerfs de femme et sa troublante femellerie.

Toute créature devant qui s'exalte leur rêve est le symbole d'un être mystérieux, mais féerique : l'être qu'ils chantent, ces chanteurs d'illusions. Elle est, cette vivante adorée par eux, quelque chose comme la statue peinte, image d'un dieu devant qui s'agenouille le peuple. Où est ce dieu ? Quel est ce dieu ? Dans quelle partie du ciel habite l'inconnue qu'ils ont tous idolâtrée, ces fous, depuis le premier rêveur jusqu'au dernier ? Sitôt quels touchent une main qui répond à leur pression, leur âme s'envole dans l'invisible songe, loin de la charnelle réalité.

La femme qu'ils étreignent, ils la transforment, la complètent, la défigurent avec leur art de poètes. Ce ne sont pas ses lèvres qu'ils baisent, ce sont les lèvres rêvées. Ce n'est pas au fond de ses yeux bleus ou noirs que se perd ainsi leur regard exalté, c'est dans quelque chose d'inconnu et d'inconnaissable ! L'oeil de leur maîtresse n'est que la vitre par laquelle ils cherchent à voir le paradis de l'amour idéal.

Mais si quelques femmes troublantes peuvent donner à nos âmes cette rare illusion, d'autres ne font qu'exciter en nos veines l'amour impétueux d'où sort notre race.

La Vénus de Syracuse est la parfaite expression de cette beauté puissante, saine et simple. Ce torse admirable, en marbre de Paros, est, dit-on la Vénus Callipyge décrite par Athénée et Lampride, qui fut donnée par Héliogabale aux Syracusains.

Elle n'a pas de tête ! Qu'importe ! Le symbole en est devenu plus complet. C'est un corps de femme qui exprime toute la poésie réelle de la caresse.

Schopenhauer a dit que la nature, voulant perpétuer l'espèce, a fait de la reproduction un piège.

Cette forme de marbre, vue à Syracuse, c'est bien le piège humain deviné par l'artiste antique, la femme qui cache et montre l'affolant mystère de la vie.

Est-ce un piège ? Tant pis ! Elle appelle la bouche, elle attire la main, elle offre aux baisers la palpable réalité de la chair admirable, de la chair élastique et blanche, ronde et ferme et délicieuse sous l'étreinte.

Elle est divine, non pas parce qu'elle exprime une pensée, mais seulement parce qu'elle est belle.

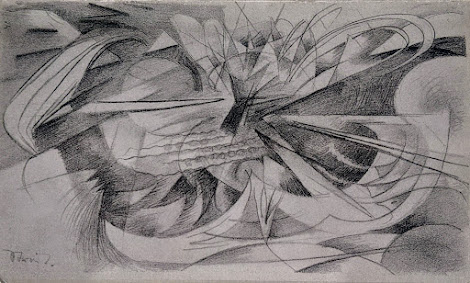

Ariete Siracusano. Photo prise vers 1880 (Tagliarini).

Et on songe, en l'admirant, au bélier de bronze de Syracuse, le plus beau morceau du Musée de Palerme, qui, lui aussi, semble contenir toute l'animalité du monde. La bête puissante est couchée, le corps sur ses pattes et la tête tournée à gauche. Et cette tête d'animal semble une tête de dieu, de dieu bestial, impur et superbe. Le front est large et frisé, les yeux écartés, le nez en bosse, long, fort et ras, d'une prodigieuse expression brutale. Les cornes, rejetées en arrière, tombent, s'enroulent et se recourbent, écartant leurs pointes aiguës sous les oreilles minces qui ressemblent elles-mêmes à deux cornes. Et le regard de la bête vous pénètre, stupide, inquiétant et dur. On sent le fauve en approchant de ce bronze.

Quels sont donc les deux artistes merveilleux qui ont ainsi formulé sous deux aspects si différents, la simple beauté de la créature ?

Voilà les deux seules statues qui m'aient laissé, comme des êtres, l'envie ardente de les revoir.

Au moment de sortir, je donne encore à cette croupe de marbre ce dernier regard de la porte qu'on jette aux femmes aimées, en les quittant, et je monte aussitôt en barque pour aller saluer, devoir d'écrivain, les papyrus de l'Anapo. [...]

|

| Photo 3 © Luc-Henri Roger |

Jane de la Vaudère

La Vénus de SyracuseDans la mignonne ville, au sommet des îlots

Que trois bras d’onde amère étreignent avec grâce,

Elle dort, tout debout, forte, impudique, grasse,

Et le Rêve fait chair en son corps est éclos.

Sous le marbre laiteux, le sang en larges flots

Va courir pour créer une virile race,

On croit voir les baisers laisser leur chaude trace

Sur les seins soulevés par d’éperdus sanglots.

Belle, elle fait à tous son amoureuse offrande...

Elle n’a point de tête et n’en est que plus grande !

Elle ne souffre pas de sa divinité !

Et les femmes, toujours ardentes et charnelles,

Ne devraient posséder qu’un corps décapité

Avec des flancs puissants et de blanches mamelles.