Un article de Jean Laporte publié en 1913 dans la Revue musicale S.I.M. (publiée par la Société internationale de musique, section de Paris). Jean Laporte (1886-1948) fut philosophe et historien de la philosophie, Professeur à l'Université de Caen. - Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie, docteur ès lettres. Spécialiste, e.a., du 17e siècle français, de Descartes, Pascal et de Port-Royal.

|

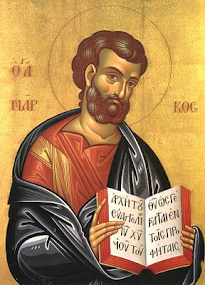

| Arthur de Gobineau en 1876 |

Gobineau et Wagner

Un soir de ce qu'il appelait son " pèlerinage terrestre ", Richard Wagner eut une apparition: il rencontra un penseur qui modifia profondément les directions de son intelligence et de sa sensibilité : il connut une volonté qui s'empara de la sienne.

Un soir de ce qu'il appelait également son "pèlerinage terrestre " le comte de Gobineau eut une apparition : il rencontra un être qui par son affection et son enthousiasme bienveillant développa les sentiments chevaleresques et nobles de sa personnalité et l'ancra dans ses convictions philosophiques.

Telles sont les deux versions de la rencontre du musicien allemand Richard Wagner et du diplomate philosophe français comte de Gobineau.

Ce fut pendant l'hiver de 1876 que se passa cet événement, auquel la critique allemande attache une grande importance. Les heures triomphales de Bayreuth venaient de prendre fin : Wagner avait vu réaliser son oeuvre de musicien de la façon la plus magnifique ; sur un théâtre élevé au haut de la colline sainte, " l'abîme mystique " laissant échapper les harmonies sacrées, 1' "Anneau" avait été interprété dans sa copieuse intégrité.

Lassé par les fatigues de deux saisons successives de répétitions, le maître se reposait à Rome lorsque, venant d'escorter l'empereur dom Pedro dans un voyage en Russie, le comte de Gobineau y passa, et s'en fut rendre visite au maître dont l'auréole à ce moment était quasi divine.

Il s'offrit, avec une élégance et peut-être une impertinence très française, à transmettre les commissions ou les messages de Wagner à celle qui, à Berlin, passait pour l'inspiratrice, la Muse. De ce premier contact, un peu imprévu et romanesque naquit une amitié qui s'accrut particulièrement à Venise en 1880.

Dans l'intervalle Wagner avait pénétré l'oeuvre touffue et généralement peu connue du comte de Gobineau : tour à tour la Renaissance et l'Essai sur l'inégalité des races humaines, avaient retenu son attention et projeté des lueurs étranges dans son cerveau amoureux du nouveau. Les relations des deux hommes étaient particulièrement favorisées par le fait que le comte parlait couramment l'allemand, et que Wagner s'exprimait le mieux du monde en français.

Nous aurons à étudier tout à l'heure ce qu'il faut admettre et ce qu'il faut extraire de cette amitié et de ce commerce. Établissons tout d'abord ces relations par quelques brefs détails qui, tendant à prouver l'exaltation de deux cerveaux épris d'originalité et de longues pensées, pourront mieux qu'une étude comparative et documentaire des œuvres, donner à cet article une atmosphère et de la vie.

(D'ailleurs, il me faut bien supposer — sous peine de remplir un volume — que j'écris à l'intention de gens pour qui " Religion et Art " ou " Héroïsme et Christianisme " de Wagner sont aussi familiers que la " Renaissance " et 1' " Essai sur l'inégalité des races humaines " de Gobineau. Je renvoie les autres aux principaux commentateurs de Wagner et de Gobineau, à Chamberlain et à Seillière.)

Relevons cette opinion par exemple : au cours d'une conversation, Don Quichotte, le héros de Cervantès, vint sur le tapis. Gobineau jugea sévèrement le chevalier à la triste figure : " C'est une mauvaise action qu'a commise l'écrivain espagnol, en écrivant une telle oeuvre ". Et comme Wagner s'indignait, s'étonnant que son interlocuteur ne comprit pas le tragique, affreusement comique de cette épopée de fin d'âge, et ne se rangeât pas aux côtés du tendre amoureux, coureur d'idéal, le comte le regarda en face et lui dit : " Ne croyez-vous pas qu'il soit nécessaire de déployer une énorme quantité de force et de patience, même quand on est un grand homme, pour faire le bien et détruire ou écarter les obstacles que la méchanceté ou l'ignorance place sur votre chemin ? Et ces combats ne sont-ils pas aussi importants que des combats contre des moulins ou des moutons ? Comment un homme qui cherche à faire le bien pour le bien ne se fait-il à lui-même l'effet d'un fantôme ou d'un chevalier de la triste figure ? "

Ces paroles prénietzchéennes ébranlèrent-elles Wagner ? Lui firent-elles apercevoir des pensées souterraines auxquelles il n'était pas habitué : il les nota en tous cas et ne les oublia pas ; il en aima davantage leur auteur, qu'il tint à emmener avec lui à Berlin entendre le " Ring des Nibelungen ", l'idéal réalisé de sa pensée d'alors sur l'humanité, les héros, les dieux, l'existence et la mort.

Comme ils séjournèrent ensuite à Wahnfried pendant un assez long temps, leur amitié s'accrut de l'atmosphère paisible, de la lumière heureuse qui convenaient à ces deux vieillards dont l'un avait connu la gloire, et dont l'autre jouissait d'un splendide isolement intellectuel.

Ils étaient à l'heure où l'orgueilleux s'abaisse et où l'humble s'élève : à l'heure de la vie où l'on comprend la force du silence, la franchise, le dévouement, où la gaîté est plus facile et se rapproche des joies de l'enfance et où l'on ne désire plus agiter de grands problèmes en vue de son développement individuel, mais dans un sens généreusement altruiste.

Partis de points différents ils en arrivaient à voir le monde de la même manière et leur amitié était centuplée de mille rapports, insignifiants chacun, mais qui les ravissaient par leur multiplicité.

Wagner avait horreur de la presse : Gobineau également qui ne lisait aucun journal si ce n'est une feuille humoristique, l'équivalent de notre " Rire ", les Fliegende blaetter.

Tous deux sentaient à l'extrême la nature extérieure et ses évocations par le moyen du lyrisme moderne : leurs imaginations débordaient de sève : c'est ainsi qu'un jour ils essayèrent de se persuader mutuellement qu'ils étaient devenus fleurs et tâchèrent de faire monter à leurs lèvres cet étonnant aveu, cette médusante constatation : " je suis une fleur ! " L'imagination allemande est en effet très spéciale et très différente de la française : nous verrons plus tard que Gobineau avait un tempérament quasi allemand : il faut tout de suite, quand on étudie ce cerveau, s'habituer à ces façons d'agir et de s'exprimer.

N'est-ce pas Gobineau qui dit un jour à Wagner — était-ce une plaisanterie ailée ? était-ce une affirmation scientifique d'une ironie toute littéraire ? — comme ils discutaient ensemble de Newton : " Il savait l'heure qu'il est, moi, je ne l'ai jamais su ! "

Le tempérament allemand le poussait à un goût exclusif pour l'art et la peinture des maîtres hollandais, Rembrandt en tête, et à la condamnation des génies italiens, Michel-Ange excepté. Mais après avoir affirmé avec son antagonisme de grand seigneur ce fait général — devant les répliques énergiques de Wagner, un sourire de finesse et de moqueuse ironie luisait sur son visage de chevau-léger. " Ne nous disputons pas, mais reconnaissez que les maîtres hollandais furent certainement des hommes spirituels et plein d'humour tandis que les peintres italiens devaient être sans aucun doute ennuyeux à mourir ".

En 1882 les amis magnifiques se rencontrèrent à Wahnfried : c'était au mois de mai : Parsifal était représenté triomphalement : l'esprit de Gobineau se réjouit de cette dernière joie : il y puisa une grande jeunesse dont son pauvre corps usé avait besoin : les étrangers se demandaient quel était cet homme que Wagner ne quittait pas un instant : son nom énoncé n'éveillait rien parmi les musiciens accourus de tous les coins de l'Europe. " L'essai " et la " Renaissance " n'étaient pas encore célébrés dans les histoires de la littérature française. Wagner à la fin d'une représentation devant l'exaltation de son ami, que la musique transfigurait, lui dit : " Vous avez l'air d'avoir 18 ans ", et le comte répondit : " Je souffle sur le flambeau pour le transmettre à mes petits-enfants, flamme droite et forte ".

Après Parsifal, il était épuisé : ses conversations n'étaient plus ce qu'elles avaient été : il ne vibrait plus ; il s'en fut en Auvergne dans une propriété familiale. Peu de temps après, comme il se rendait en Italie pour revoir Wagner, il mourut dans une chambre d'hôtel à Turin, solitaire.

Voici à titre documentaire une des dernières lettres que lui écrivait son génial ami, et que l'obligeance de M. Schemann, l'organisateur des écrits gobinistes, me permet de faire connaître aux lecteurs de la S. I. M.

Elle prouve l'amitié indissoluble de ces hommes, et la culture très littéraire de Wagner.

Villa Fr. Gangi, Place Paruzzi, Palerme.

Très cher et très honoré ami,

Je vois qu'il faut que j'intervienne moi-même pour vous faire entendre la voix d'un homme au milieu de celle des femmes. Autant que je puis me le représenter par les nouvelles que j'ai de vous, vous vous êtes bien trouvé de votre séjour chez nous. Je n'ai pas appris grand'chose de bien, des effets des changements de résidence qui ont suivi. " O Zeus, pourquoi as-tu créé les femmes ! " s'écrie Étéocle dans Eschyle. A Rome vous paraissez déchaîné et il semble qu'ailleurs aussi vous demeurez plus par obstination que par goût. Allons, c'est bien : vous ne voulez pas rester à Rome au printemps ? À merveille : vous voulez vous rendre en été aux représentations de Parsifal, qui ont lieu en Août ; mais à cette époque nous ne pourrons être à vous, ni vous à nous ; car dès à partir de juillet (à cause des répétitions) c'est un tourbillon qui nous arrache à tous nos amis. Nous avons l'intention de retourner à Bayreuth le 15 mai au plus tard. Nous vous invitons pourtant à vous installer à Wahnfried un peu plus tôt ; tout y est prêt pour vous y recevoir. Joukousky s'offre également à mettre à votre disposition un appartement tout à fait indépendant dans sa maison. Votre besoin d'entourage féminin sera satisfait, à partir de mai, par nos innombrables filles. Mais, encore quelque chose ! Au milieu d'avril nous repassons par Rome expressément pour vous y chercher et pour vous enlever dans notre wagon-salon; nous remontons ensuite tout doucement vers le nord et signons à Venise un bail pour une habitation splendide et spacieuse — pour vous aussi — que nous viendrons occuper avec vous après Bayreuth au commencement de la mauvaise saison, pour ensuite l'année prochaine donnera nouveau des galas à Oberfranken. — Choisissez! Essayez donc aussi une fois de ne pas aller à Schanameh (comment diable appelez-vous ce pays d'Auvergne ?) " O Zeus ! Pourquoi etc.. " Soyez bon. Et pourquoi ne pas venir nous rejoindre ? Je puis vous envoyer Schnappauf (1).

Votre

RICHARD WAGNER.

*

* *

" Je suis fils de roi : cela signifie : je suis d'un tempérament hardi et généreux, étranger aux suggestions ordinaires des naturels communs. Mes goûts ne sont pas ceux de la mode ; je sens par moi-même et n'aime ni ne hais d'après les indications du journal. L'indépendance de mon esprit, la liberté la plus absolue dans mes opinions sont les privilèges inébranlables de ma noble origine. Et ces qualités qui me distinguent viennent de ce que je sors d'une combinaison mystérieuse et native : il y a en ma personne une réunion complète des éléments nobles, divins si l'on veut, que mes aïeux anciens possédaient en toute plénitude et que les mélanges des générations suivantes avec d'indignes alliances avaient pour un temps déguisés, voilés, dissimulés, mais qui, jamais morts, reparaissent soudain dans le fils du roi que je suis. "

Ces quelques lignes définissent Gobineau et définissent aussi son oeuvre, oeuvre prénietzchéenne qui considère les faits à un point de vue inactuel, oeuvre sociologique, théorie des races, affirmation de la supériorité des Aryens, pessimisme et négation de l'idée de progrès, oeuvre enfin qu'il faut rapprocher des théories wagnériennes telles que Chamberlain les résume :

" Plus la philosophie s'élève plus elle devient abstraite : d'un autre côté, le progrès consiste pour l'art à rejeter ce qui est accidentel ; la musique par exemple ne devant s'appliquer qu'à ce qui constitue l'essence de la vie. Donc l'art et la philosophie s'élèvent au-dessus des brumes de ce qui est limité et accidentel ; ils se rencontrent ; ils ne sauraient se fondre l'un dans l'autre, car l'intuition artistique est à l'opposé de la raison : mais l'art affranchi du concours de la raison aura une vision intuitive bien plus claire de l'essence de la raison, et réciproquement. Or l'art contient toute sagesse, et l'oeuvre d'art véritable est une image condensée et purifiée du monde même. Elle est une révélation. L'artiste et l'homme cheminent vers un monde nouveau. "

Malgré les contradictions apparentes, la parenté de ces théories est indiscutable : je vais essayer, d'analyser ensemble l'âme wagnérienne et l'âme gobiniste, d'étudier ce que les allemands appellent : la pénétration mutuelle de ces deux êtres ; de circuler autour de la tombe des deux grands morts avec respect, et d'accrocher à leur croix une couronne sans inscription.

*

* *

Plaçons-nous au point de vue allemand et empruntons à Schemann, à Heinrich von Stein, à Wolzogen leur opinion sur les rapports de Gobineau et de Wagner.

C'est un sujet infiniment cher à l'Allemagne que celui des rapports spirituels de ces deux hommes : elle y trouve une satisfaction amusante : elle déploie des grâces félines et qu'elle croit sans doute très françaises à réunir dans le domaine des idées l'auteur de l'Essai et le musicien du Ring.

Faire de Gobineau un satellite de Richard Wagner, unir un vainqueur et un vaincu dans une affection intellectuelle aussi entière que possible, cela — après les incidents de 1870 — paraît sans doute d'une virtuosité et d'une subtilité prestigieuse, à certains critiques.

D'autres se contentent d'analyser les cercles d'influence wagnérienne et les cercles d'influence de Gobineau, de les placer les uns sur les autres, d'en mesurer la juxtaposition et de voir combien ils se complètent malgré quelques angles gênants.

Il semble cependant que la figure originale de Gobineau ait gardé toute son ampleur, toute sa nature propre et n'ait été modifiée en rien par le commerce de Wagner ; ce dernier seul a subi l'emprise étrangère et inconsciemment avec son emballement et sa fougue coutumière a absorbé les idées du Français.

Quelles sont en effet les oeuvres de Gobineau où l'on pourrait découvrir une influence wagnérienne? Elles ne sont pas nombreuses : il n'y en a qu'une et c'est Amadis, ce poème admiré des seuls Allemands qui le considèrent comme un chef d'oeuvre inconnu dans son pays d'origine. Amadis est postérieure à la rencontre de Wagner et de Gobineau, tout au moins dans sa seconde et troisième partie et Amadis est pourtant une oeuvre qui n'a rien de wagnérien.

Une seule chose prouverait en faveur de la thèse allemande et ce n'est pas un écrit, c'est une oeuvre d'art : Gobineau vers la fin de sa vie se sentit des dispositions à la sculpture : d'un ciseau assez libre avec une facilité d'exécution étonnante chez un homme de cet âge il produisit quelques oeuvres et entre autres un buste de jeune Walkyrie, évocatrice au plus haut point de la pensée wagnérienne, tellement on y devine de volonté et d'appel à la libération de la race. (Ce n'est que comme oeuvre d'amateur, évidemment que je juge ainsi cette sculpture et que je serai souvent tenté d'ailleurs de juger certains écrits du comte : l'amateurisme élégant dont les inexactitudes s'étalent dans les productions maîtresses de Gobineau ne pouvait que séduire un diplomate raffiné.)

Wagner d'ailleurs s'est nettement exprimé dans ses écrits et dans sa correspondance sur la façon dont il désirait que l'on jugeât ses relations avec le comte : il ne voulait pas qu'il puisse être question d'influence d'un vieillard sur un autre vieillard : cet orgueilleux commençait par écarter formellement l'idée d'une inspiration qui n'aurait pas été proprement sienne, et il ne demandait pas qu'on lui attribuât plus d'effet par rapport au Français. Mais dans le fond de son cœur il ne pensait peut-être pas ainsi : il s'imaginait, — on peut pour le croire s'en rapporter au ton de ses écrits, -— qu'il se dégageait de sa personnalité un trop intense rayonnement pour ne pas illuminer ceux qui pénétraient dans son intimité ; et la seule chose qu'il ait pu concéder à Gobineau c'est que les mondes intellectuels et spirituels qu'ils avaient créés, personnels dans leur origine étaient tellement apparentés qu'ils se mélangeaient intimement par le seul effet de leur rapprochement.

Car Wagner aimait et admirait Gobineau : il en reçut des impressions inoubliables : Schopenhauer, qui fut son Dieu et son génie familier pendant de longues années, disparut lorsqu'il se trouva en présence de 1' " Essai ". La correspondance des deux écrivains que M. Schemann détient jalousement et qu'il publiera prochainement affirmera leur communauté de vues et d'aspirations.

Les lettres assez nombreuses que j'ai pu personnellement lire, établissent les impressions que fit sur Wagner la lecture de la " Renaissance " et des " Nouvelles Asiatiques " : il était déjà préparé par cette première vision d'un cerveau net et curieux à comprendre l'oeuvre prophétique qu'était 1' " Essai " : dès qu'il eut connu cet ouvrage il le lut et le relut infiniment : certains chapitres le transportèrent : ceux par exemple qui traitaient de l'Inde et de la Rome impériale : ces évocations, ces descriptions et surtout peut-être cette lumière prodigieuse — et française malgré tout -— dont il devinait les reflets, le transportaient d'étonnement et d'admiration : songer qu'il mit de côté la partition de Parsifal qu'il achevait à ce moment pour analyser l'état d'âme que lui causait le comte de Gobineau, n'est-ce pas tout dire, n'est-ce pas prouver que ce musicien était remué de préoccupations bien étrangères à sa musique et qu'il cherchait la gloire, quelle gloire ? dans un ordre d'idées où les seuls spécialistes de la pensée complexe peuvent évoluer.

Wagner s'était ému en pénétrant avec Schopenhauer dans l'étude du " Monde comme volonté et comme représentation ". Il en avait déduit les fabuleuses combinaisons théologiques et cosmogoniques du Ring : il y avait trouvé l'excuse scientifique et rare, l'état tout à la fois hétéroclite et magistral de son drame prétentieux et sublime ; il ressentit un émoi encore plus grand en s'assimilant la pensée gobinienne.

Gobineau dans 1' " Essai " établissant la supériorité des Aryens sur tous les autres hommes, affirmant que la perfection actuelle d'un peuple dépend de sa proportion de sang aryen, concluant avec un pessimisme outrancier à la mort de l'humanité, à la négation de l'idée de progrès (idée qu'il combat principalement avec des arguments acharnés), devait être compris par un Wagner plongé dans de lourdes préoccupations de régénération de l'humanité affaiblie et malade.

L'idée de progrès est en effet une de celles sur laquelle on fonde le plus aisément un système de morale et de philosophie ; on sait combien cette idée a pu influencer un esprit comme Tocqueville : le vieillard qu'était à ce moment Wagner, — Dieu fixé par l'adoration servile d'une cour, d'une race, de tout un monde dans une prosternation sur lui-même comme seul un Hugo en connut, — cherchait dans ses lectures et dans ses familiers les raisons de ses écrits et de ses discours.

La gloire musicale insuffisante à nourrir le cerveau du grand homme était en quelque sorte abolie dans son souvenir, et les seules constructions de sa pensée, qu'il voulait sereine et libérée, l'intéressaient.

Ce fut la suprême raison de ses relations avec Gobineau : l'existence de cette amitié, profonde, un peu acharnée même de la part de Wagner, se trouve dans le désir qu'avait le musicien de faire sienne une pensée dont il voulait se réserver l'originalité. Sans cela comment Wagner ne se serait-il pas aperçu de ce qu'il y avait de factice dans cette sympathie et cette estime, comment aurait-il pu se tromper sur la distance de leurs origines, sur l'éloignement de leurs points de départ, sur les conclusions de leur pensée ?

Avant de se cramponner à l'idée gobinienne Wagner connut d'autres exaltations : faut-il citer son essai sur la " diète régénérescente ". Là encore il s'agissait d'un français, Gleirés, mort à 70 ans, après avoir toujours vécu dans les Pyrénées selon les principes végétariens, et écrit un ouvrage tendant à prouver que le salut de l'humanité se ferait grâce à la suppression de l'alimentation carnée. Il n'en fallait pas plus, pour emballer Richard Wagner ; la théorie de la " diète régénérescente" était créée : la chair animale était chargée des méfaits du genre humain. Et Wagner allait fort loin dans ses déductions : le Judaïsme lui devenait odieux parce que Adam était chassé du Paradis Terrestre pour avoir mangé une pomme dont " le suc devait être au contraire très favorable à sa santé ", et parce que Jehovah préférait l'agneau d'Abel aux légumes de Caïn. La " diète régénérescente ", si elle avait été conçue par un autre cerveau que par celui qui écrivit Tristan et Yseult, n'attirerait qu'une attention souriante et ironique.

Mais faut-il donner plus d'importance à la tentative mystique et chrétienne qui lui succéda, à la "régénérescence par la Cène ". Wagner s'anéantit devant la Croix : et ce n'est peut-être pas tant Dieu qui lui procure cet effondrement, ou le " fils de l'homme ", incarnation de Dieu, que le Sang, le Sang du sacrifice ? Le sang qui lui fait horreur quand il provenait des animaux, aux plus beaux jours de la "diète régénérescente" devient une source de vie prodigieuse quand il jaillit du flanc sacré.

Or le " sang " supérieur, ce sang divin, Wagner en trouva la substance dans la " race " de Gobineau ; il lui sembla que son ami avait exprimé d'une autre façon, les mêmes aspirations, les mêmes dégoûts que lui, et s'il est vrai que l'un et l'autre ont poussé des cris de détresse devant la corruption contemporaine, il y a loin des imaginations bizarres du musicien allemand, aux idées discutables, mais curieuses de l'écrivain français. Gobineau se réfugie souvent dans des images et des symboles obscurs, mais ceux qui aiment à penser et à dénicher des pensées, comme des enfants dénichent des nids, n'ont qu'à gagner au commerce de l'auteur de l'Essai.

C'est dans la correspondance des deux hommes — ainsi que je l'ai déjà dit — que se montre le mieux leur accord, et leur unanimité de vues : là vraiment mieux que dans leurs écrits, se montre leur pouvoir créateur, là des éclairs surprenants surgissent ; là des indications, des tendances apparaissent ; là se font d'attirantes pérégrinations spirituelles.

Et là enfin apparaît le point même où Wagner et Gobineau se sont rencontrés, le centre de gravité autour duquel tourna leur amitié d'une part, leur collaboration intellectuelle d'autre part : c'est leur sentiment commun d'admiration pour la pensée germanique.

Voilà le grand mot écrit, et qui explique pourquoi les Allemands élèvent de tels monuments en l'honneur d'un homme qui fut un bon écrivain certes, mais nullement le penseur extraordinaire que d'aucuns prônent.

Gobineau dans son " Essai " s'employa à définir le rôle et l'emploi de la race germaine et de la pensée germanique dans le monde ; il rendit au germanisme le service de lui fabriquer un état-civil éblouissant ; il se souvint de celui qu'il s'était donné à lui-même depuis Ottar-Jarl, le pirate Norvégien jusqu'à Thibault Joseph de Gobineau en passant par Simon Gobineau, militaire et marchand de draps. Et il donna à l'élément germain dans l'histoire du monde une importance et un relief, en même temps qu'une priorité d'attributions et de pouvoirs fondés sur l'anthropologie, l'histoire et la philosophie. C'est plus qu'il n'en faut pour que tout ce qui est peuple allemand ne voue une admiration entière à Gobineau et que Schemann, le vulgarisateur de la science gobinienne et de la légende gobinienne n'entonne en son honneur la trompette triomphale. Je traduis, mot pour mot, laissant au texte allemand, toute sa valeur, ceci :

" Gobineau a poursuivi plus loin les destinées lumineuses des germains : il les a rapprochés du monde moderne ; il leur a conquis des terrains plus riches qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait pu le faire. Wagner de son côté a incarné fidèlement et hardiment tout l'empire du monde germanique en créant son chef-d'oeuvre le plus puissant, l'anneau des Nibelungen ; il a mis dans le chef-d'oeuvre tout le contenu de la pensée et de la sensibilité germanique, et y a célébré le sens germain, l'art germain et l'héroïsme germain. De sorte que l'on peut dire que ces deux hommes se sont rencontrés comme la théorie et la pratique se rencontrent et qu'ils ont cherché et trouvé le même idéal sur le chemin de la science et de l'art. Et l'on peut dire encore que l'enseignement de Gobineau et les chefs d'oeuvre de Wagner sont comparables à l'inscription et l'effigie d'une médaille commémorative du germanisme. "

On voit l'exaltation qui possède tout un parti au prononcé du nom de Gobineau : la fierté de la race allemande, cette naïveté grandiloquente et absolue, trouvant à se fortifier auprès d'un français au moment même où ce français subissait la défaite la plus humiliante que peuple connut jamais, est plus qu'il n'en faut pour expliquer l'engouement singulier dont jouit actuellement le grand ami de Wagner.

Ces deux pensées sont donc réunies par un lien solennel pour le peuple allemand : les paysages artistiques du musicien s'illustrent des écrits du philosophe dont l'enseignement est transporté sur la scène terriblement machinée de Bayreuth ; on peut donc saluer comme un aboutissement curieux et théâtral ce printemps de l'an 1881 qui vit réunis dans la même loge pour assister à la tétralogie, Gobineau et Wagner. Ces deux hommes étaient réunis dont les pensées venues de si loin avaient tant tardé à se rencontrer : ce n'était pas une simple sympathie qui les rapprochait ; l'oeuvre qui se déroulait sous leurs yeux prouvait le caractère indélébile de cette union.

Mais je ne peux résister au désir de citer du Schemann, tellement cet homme, d'un rare mérite au demeurant, incarne et représente, l'esprit germanique. " Nulle part la suprématie de l'esprit germain dans les temps modernes, ne se manifeste plus puissamment que dans l'union de l'art de Gobineau et de l'art de Wagner : cet art fait du mélange intime de la poésie et de la musique peut être considéré comme germain par excellence et passant par-dessus les Allemands gagnera tous les peuples, atteindra tous les esprits, aussi longtemps que ceux qui sont capables d'idéal pourront penser et sentir germaniquement. "

Les idées lancées par le comte, sa conception de l'histoire ramenée à un conflit de race, la hiérarchie de ces races cataloguée d'après la pureté du sang aryen, la loi du progrès niée ou plutôt rejetée à une question de forme et d'habitat de vie qui en dernière analyse conduit au pessimisme universel ; en un mot les peuples se désagrégeant et aboutissant à de variées déchéances, à de basses disparitions : tout cela, le plus hardi et le plus nouveau de la thèse gobiniste ébranla Wagner et le conquit.

D'autant plus qu'un autre facteur venait encore influencer les gestes et les décisions du musicien.

Le problème de la " Renaissance " cette époque de trouble et de révolte qui au point de vue art eut les mêmes effets que la Révolution au point de vue social, avait été étudié par Gobineau dans une oeuvre mal ordonnée mais des plus curieuses, qui considérait l'art comme le moyen d'expression le plus élevé de toute civilisation et attribuait au véritable artiste un rôle héroïque.

L'héroïsme de l'artiste : cela devait toucher particulièrement Wagner ; toutes ses luttes magnifiques, toute son endurance contre la mauvaise et même la bonne fortune, revivaient pour l'auteur de Parsifal dans certains pages de l'ouvrage du comte.

Cette divination de son rôle artistique, ces inclinations devant des théories esthétiques qui lui étaient chères, tout cela, de prime abord, avait déblayé les appréhensions qui auraient pu exister entre Wagner et Gobineau.

Par la "Renaissance", 1'"Essai" pénétrait l'âme du musicien et sans que l'on puisse trop se prononcer pour une victoire française, tellement Gobineau est en marge de sa nationalité, Wagner ayant commencé son évolution artistique en pays français, terminait sa longue et merveilleuse carrière sous l'égide d'un représentant de la vieille France, d'un fin diplomate qui, par de mauvaises routes peut être, mais sûrement, le forçait à reconnaître que l'esprit souffle où il veut.

Que le lecteur qui veut approfondir ces questions et les éclairer de ses lumières personnelles se reporte aux articles de M. Hans von Wolzogen et de M. Heinrich von Stein parus dans les " Feuilles de Bayreuth."

Les conclusions sont besognes inutiles : il est préférable de laisser chacun tirer le jugement qui lui plait de ce qu'il vient de lire.

Il faut admirer Wagner et il faut admirer Gobineau. Comment les admirer ? C'est une question de tempérament et d'époque.

Nous traversons en ce moment une période de déwagnérisation très caractéristique ; il est évident que l'étoile de Gobineau faiblira en même temps que celle que son illustre ami.

A moins que par esprit de contradiction ceux qui piétinent doucement — les pieds nus comme les danseuses d'aujourd'hui — sur le grand cadavre de Bayreuth ne s'amusent à glorifier le descendant d'Ottar Jarl ! !

JEAN LAPORTE.

(1) Mot allemand intraduisible, faisant allusion sans doute à une plaisanterie ou une ironie.