Jules Janin (Saint-Etienne 1804 - Paris 1874) fut un écrivain et célèbre critique dramatique français. Il fut élu à l'Académie française en 1870. Il écrivit des articles pour divers quotidiens ou hebdomadaires français. Après 1831, il entra au Journal des Débats où il publia ses critiques pendant quarante années. En 1844, il participa à l'ouvrage Les Beautés de l’Opéra dans lequel il publia sa Notice sur la Sylphide (1).

Notice sur la Sylphide par Jules Janin

Un jour, poussé par la fantaisie, la seule muse qui l'ait trouvé docile, notre ami Charles Nodier s'en va visiter les montagnes de lF'Écosse.

Charmant voyage d'un bel esprit oisif et rêveur, qui s'inquiète fort peu de savoir ce que va dire la Revue d'Édimbourg ! Pâle et douce image d'un poète insouciant qui croit avoir tout fait pour la gloire et surtout pour la joie intérieure, quand d'une course aux pays lointains il rapporte moins que rien, un conte, un rêve, une ballade. Nodier, en effet, rapportait de son voyage en Écosse l'histoire de Trilby : Trilby, c'est le bon génie du foyer domestique, c'est le diable amoureux qui se rencontre dans toutes les mythologies ; c'est le rêve du printemps quand se glisse furtivement, dans la maison réjouie, le premier rayon du soleil ; c'est le rêve de l'hiver, à l'heure solennelle où la famille se presse, grelottante, autour de l'âtre enflammé ! Avec Trilby, le conte charmant de Nodier, un autre artiste, un malheureux artiste, mort d'une façon si tragique, Nourrit lui-même, a composé le ballet de la Sylphide pour le théâtre de l'Opéra, et du ballet de Nourrit, mademoiselle Taglioni a fait son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de la légèreté et de la grâce !

Trilby et la Sylphide, c'est la même ballade ; qui dit l'un, dit l'autre. Trilby, c'est le chant du poète ; la Sylphide, c'est le cadre du tableau ; mademoiselle Taglioni, c'est la poésie, c'est l'image, c'est l'idéal.

Dans une rustique maison de l'Écosse, à l'heure matinale où chacun dort et repose, le crépuscule de la première heure du jour remplit la maison doucement éclairée ; la fenêtre est fermée au vent du matin ; au coin d'une vaste cheminée, Gurn le montagnard est endormi du profond sommeil d'un berger qui a travaillé toute la journée précédente. James, esprit moins grossier, rêve tout haut d'une belle vision qui l'obsède ; il voit en songe une forme aérienne, une tête au doux sourire, au doux regard. —Ce beau rêve, c'est l'image amoureuse, c'est la fée des campagnes florissantes, c'est le démon de la cabane. Où est-elle? que fait-elle? qu'es-tu devenue, la belle image flottante de mes rêves d'amour ? Est-ce un rêve ? Non, ce n'est pas un rêve, la forme légère danse en effet autour du jeune homme endormi ; « elle bondit avec une joie d'enfant dans les flammes, » dit Nodier ; et dansant, elle parle ainsi, la folâtre : « Les fleurs que tu trouves sur ton passage, c'est moi qui vais les dérober pour toi à nos campagnes enchantées ; les songes qui te plaisent le mieux, moi seule je te les envoie. — Beau jeune homme, pourquoi dormir ? il faudrait aimer un peu le follet de la chaumière ! »

Tel est le rêve, et enfin la Sylphide a touché de sa lèvre tremblante le front du beau jeune homme ; ce baiser, c'est le réveil. James est debout! Ô bonheur ! Il a senti la lèvre amoureuse, il a entendu le bruit du baiser ! Son front brûle encore ! — Mais qu'est-elle devenue, l'ombre amoureuse ? par quel sentier invisible a-t-elle disparu, l'image charmante ?

Cependant tout se réveille dans la cabane, on frappe à la porte, c'est la fiancée du jeune homme, fraîche et parée, qui vient dire bonjour à son jeune cousin. Ce jour, en effet, est un grand jour : James et la belle Effie seront mariés tout à l'heure. Les parents sont d'accord, les jeunes filles sont parées ; il y aura fête et gala sur la montagne, et déjà les danses commencent. Par le ciel ! pourquoi être si triste, maître James ? Vous voilà donc amoureux d'un rêve ?

Sous le baiser de la lèvre idéale, votre front est resté brûlant et soucieux. Dansez donc et soyez gai, dansez et laissez-vous aimer de votre cousine Effie ; dansez, et fi du rêve ! En vérité, laissez-vous faire ; si vous voulez des baisers, vous en aurez, et aussi de tendres paroles, et dans votre main vous aurez une main vivante, non pas une ombre. Ainsi se parle le jeune Écossais à lui-même ; et le voilà, en effet, très occupé de la brune Effie ; il est gai, il est vif, il est amoureux! — Oui, mais dans cette ronde formée, si la robe blanche vient à passer, si le frôlement de l'aile jalouse vient à se faire entendre, si le regard triste et touché du lutin familier brille comme une flamme mouillée, soudain maître James quitte la main d'Effie, il se précipite à la suite du démon qui l'appelle, il ne voit plus que la Sylphide, il la suit de l'âme et du regard ! —

Les gens de la noce se disent : Il est fou !

La fiancée se répète tout bas : « Il est amoureux d'une fille invisible! » Elle pleure, et pourtant elle l'aime encore, l'ingrat et le trompeur !

Resté seul, James appelle à son aide la vision évanouie : ce n'est pas un rêve, elle existe, il l'a vue, il l'a touchée ; elle l'appelle, elle est là, là du côté d'où vient le jour; elle se cache dans les fleurs du jardin. — Alors un grand bruit se fait entendre ; un coup de vent ouvre la fenêtre à demi brisée. — Qui vient d'entrer? c'est la Sylphide ! — Elle a été apportée par le vent printanier ! Elle se détache, blanche et suave jeune fille, de la fenêtre entrouverte ; elle est triste, elle a pleuré, elle a tout vu, elle a vu le triomphe d'Effie et le mariage qui s'apprête ; pauvre fille de l'air, à peine si ses deux ailes battent d'une seule aile.

Et cependant la voilà qui se laisse attirer aux douces paroles du jeune homme ! Elle obéit au charme qui l'attire ; elle marche comme l'oiseau vole, elle est tremblante ; elle arrive, dansant à la fois comme les Grâces, sautant comme les nymphes, d'un pas doux et léger. Était-elle, en effet, assez charmante et gracieuse et naïve ? Elle arrivait sur la pointe du pied, elle se balançait gracieuse, jetant son corps tantôt à droite, tantôt à gauche. Vous la voyez, elle vous échappe, coquette, malicieuse, naïve, nymphe et lutin, tout l'esprit du rôle ; le récit et l'analyse n'ont que faire en tout ceci ; Charles Nodier lui-même, l'écrivain charmant et railleur, n'est plus rien, comme poète, à côté de mademoiselle Taglioni ; il n'a plus qu'à admirer, à applaudir.

Ce qui fait le charme de ce petit drame, c'est que la fiction est habilement mêlée à la vérité ; l'idéal tient de très près à la vie réelle; le héros appartient également à la fille de la terre et à la fille des nuages. Une affreuse sorcière aux longs cheveux blancs, à la bouche impie, à la main osseuse, visage ridé et méchant, gâte quelque peu ce frais ensemble; mais le moyen de raconter une chronique de l'Ecosse, et de se passer de la sorcière ? C'est la sorcière qui jette les mauvais sorts, c'est elle qui ouvre la porte aux mauvais rêves, c'est elle qui dérange toujours quelque chose au bonheur des gens heureux ; quand elle passe, la fleur s'affaisse sur sa tige, l'oiseau arrête son chant commencé ; la jeune fille pâlit, le jeune homme le plus hardi veut en vain cacher sa pâleur ; la jeune mère, d'un geste convulsif, presse son enfant sur son cœur : elle est l'ennemie acharnée de la beauté, de la jeunesse. La sorcière n'a jamais été jeune, elle est née à soixante ans, l'âge des femmes de lettres ; elle apporte avec elle l'effroi et la vengeance ; elle se venge de celles qui sont belles, qui sont aimées, de celles qui aiment. Elle est la première qui ait dit à la pauvre Effie : « James, ton jeune fiancé, ne t'aime pas. » Puis elle est partie laissant ce doute cruel dans ce jeune cœur.

Gurn le butor, le jaloux, l'autre amoureux d'Effie, quand une fois il a bien dormi, ne s'occupe plus qu'à chercher les moyens d'accabler son rival. Il est perfide et fin, il est sournois ; il guette le je ne sais quoi qui va venir ; il est plus clairvoyant qu'Effie elle-même, car de ses gros yeux stupides, mais jaloux, il découvre la légère Sylphide ; il prend ce bel oiseau ailé pour une femme de la terre ; il l'a vue recevoir un baiser, et il s'en va pour avertir la fiancée.

« Accourez, accourez tous, une femme est là, brillante et parée ; elle m'a vue, elle s'est cachée dans le fauteuil de la grand-mère, sous le plaid du jeune homme. » On accourt ; Gurn est triomphant, James est troublé.

Effie, d'une main tremblante, soulève le plaid qui cache sa rivale. Ô bonheur! le fauteuil, est vide ! le démon est parti.

Effie, indignée, accable Gurn de ses mépris, elle rend à son ami ses grâces les plus charmantes, elle est toute prête à l'épouser, elle est heureuse et confiante. Allons, que rien ne trouble ces noces heureuses ! que la fête recommence de plus belle ! Gurn est un méchant qui a menti, un jaloux qui veut tromper Effie ! Il n'a rien vu, il ne sait rien, James n'est amoureux que d'Effie ; reprenez vos danses interrompues. Et, en effet, la danse recommence. Effie est heureuse, James est triste ; Effie s'abandonne à la joie d'avoir un mari, à dix-huit ans, James s'étonne, il hésite, il regarde, il voudrait percer le nuage ; il attend celle qui doit venir, et cependant l'heure approche, il faut marcher à l'autel, il faut donner, à la jeune Effie, l'anneau du mariage. C'est alors, il est temps, que reparaît la Sylphide, invisible et présente, invisible pour tous, excepté pour celui qu'elle aime.

À cette vue, James oublie toutes choses : plus de mariage, plus de noces, plus d'Effie, la fantaisie l'emporte, la Sylphide est la plus forte. Elle fuit, James la suit à perdre haleine ; l'un et l'autre disparaissent dans le lointain, emportés par la même passion. Charles Nodier vous raconte cela mieux que nous ne saurions faire. « La jeunesse seule a pour « vous le charme de la beauté ; c'est pour elle que vous m'avez quittée, fantaisie de mon sommeil que je n'ai « fait qu'exprimer. »

Telle est la première partie de ce récit fantastique; l'imagination peut en revendiquer sa bonne part; mais cependant cela ne dépasse pas les limites convenues. Laissez-vous conduire, suivez la fille de l'air dans ses demeures que couvre un vert feuillage.

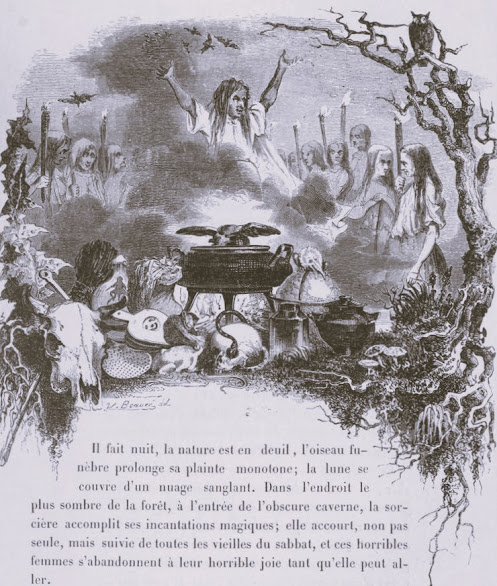

Il fait nuit, la nature est en deuil, l'oiseau funèbre prolonge sa plainte monotone; la lune se couvre d'un nuage sanglant. Dans l'endroit le plus sombre de la forêt, à l'entrée de l'obscure caverne, la sorcière accomplit ses incantations magiques; elle accourt, non pas seule, mais suivie de toutes les vieilles du sabbat, et ces horribles femmes s'abandonnent à leur horrible joie tant qu'elle peut aller.

« Telles sont les fêtes que se donnent les sorcières à certaines époques des lunes d'hiver. Ce sont des rires glapissants et féroces, des éclats de voix singuliers, des chants qui paraissent appartenir à un autre monde, tant ils sont grêles et fugitifs. Ces femmes sont vêtues de tristes haillons souillés de cendre et de sang. Mais enfin, quand l'œuvre de ténèbres est accomplie, se montre dans le ciel rasséréné l'aube matinale, et les horribles vieilles se répandent comme la fumée blanche, emblème du soufre dévoré par la flamme, dans les ombres des bois et dans les nuages du ciel! »

— Horrible est le beau, agréable est l'horreur. Volons à travers le brouillard et l'air impur ! Ainsi parlent les sorcières de Macbeth.

Les sœurs du Destin se sont prises par la main, elles vont sans cesse parcourant les terres et les mers, et ainsi tournent, tournent, tournent trois fois. — Trois fois le tigre a miaulé, trois fois le hérisson a gémi. — La sorcière s'abandonne à son incantation magique : œil de lézard, pied de grenouille, langue de chien, fiel de bouc, nez de Turc, et, comme dit Macbeth : - Eh bien ! hideuses vieilles du mystère, des ténèbres et de l'heure de minuit, que faites-vous là? — Une œuvre sans nom!

— A la fin, l'horrible vieille obtient, de ses enchantements, un talisman de mort, — une écharpe rose à faire envie à toutes les filles de la terre.

Que sait-on ? c'est peut-être bien une moralité cachée, c'est un enseignement qui pourra profiter aux jeunes coquettes de vingt ans. Hélas! en effet que de jeunes cœurs ont été perdus pour moins que cela, une écharpe ! Que de misères représentent un collier de perles, une escarboucle, une plume flottante, un colifichet d'une heure ! Faites votre profit de cette moralité, jeunes filles qui venez à l'Opéra !

« Peu à peu, à mesure que vient le jour (c'est toujours Nodier qui parle), les vapeurs du lac élargissent les « losanges flottantes de leurs réseaux de brouillard ; celles « que le brouillard n'a pas encore dissipées se bercent sur l'occident, comme une trame d'or tissée par les fées du lac pour l'ornement de leurs fêtes. C'étaient de petits nuages humides où l'orangé, le jonquille, le vert pâle, luttaient, suivant les accidents d'un rayon ou le caprice de l'air, contre l'azur, le pourpre et le violet. Tout se confondait dans une nuance indéfinissable et sans nom.

« Alors arrive la reine majestueuse de ces rivages; elle sort de ces grottes enchantées où l'on marche sur des tapis de fleurs marines, à la clarté des perles et des escarboucles de l'Océan. »

Quand elle reparaît cette fois, la Sylphide n'est pas seule, elle conduit par la main ce jeune homme dont elle a été si longtemps l'hôte invisible. Certes, le chemin est difficile, le roc est escarpé, le précipice est profond, à peine si l'épais brouillard qui nous enveloppait tout à l'heure s'est dispersé, chassé par un rayon du soleil. Il faut marcher d'un pas timide sur ces pentes glissantes, sur lesquelles les chasseurs du chamois auraient peine à se bien tenir. Mais notre jeune homme est résolu à tout braver, il obéit à la main qui le guide, où va la Sylphide, il ira ; il est à elle, pour la suivre il a tout oublié, tout quitté, il est son amant, il est son esclave : « Attache-moi comme ton esclave, comme ton hôte, esprit vagabond du foyer domestique, toi qui as rempli mon sommeil d'illusions si douces et si charmantes ; ou du moins, si je n'ai pas de place dans tes domaines, mon amour aérien, rends-moi le foyer d'où je pouvais t'entendre et te voir, la terre modeste de la cendre que tu agitais le soir pour éveiller une étincelle, le tissu aux mailles invisibles qui court sur les vieux lambris, et qui te prêtait son hamac flottant dans les nuits tièdes de l'été. — Reviens, reviens dans ma cabane ; s'il se peut, je ne te dirai plus que je t'aime, je n'effleurerai plus ta robe, même quand elle céderait, en courant vers moi, au courant de la flamme et de l'air. — Je te nommerai tout bas, personne ne m'entendra. —Tout ce que je veux, c'est de te savoir là et de respirer un air qui touche à l'air que tu respires, qui a passé si près de ton souffle, qui a circulé entre tes lèvres, qui ait été pénétré par tes regards ! » Ainsi parle le poète, ainsi danse la fille de l'air ! La fête est grande dans la forêt enchantée ; les sylphides aux blanches ailes traversent l'espace comme autant de colombes amoureuses ; c'est fête partout, dans les arbres, sous les arbres, dans l'eau limpide; nul ne dirait que, tout à l'heure encore, les horribles sorcières s'abandonnaient, en ce lieu, à leurs incantations magiques.

Autour de la Sylphide, voltigent d'une aile timide et cadencée les sylphides ses sœurs ; l'air est rempli de suaves mélodies, la campagne étend sous leurs pas son tapis de verdure. Heureuse et coquette, et quelque peu épouvantée de son triomphe, la Sylphide s'abandonne à ses poses les plus charmantes. Il fallait voir Mademoiselle Taglioni, dansant le pas du second acte ! Ce pas là était son chef-d'œuvre. Pas une femme ne le danse et ne le dansera, comme elle le dansait. Nous avons vu, dans ce rôle presque impossible, Fanny Elssler toute animée du succès de la Cachuca, Fanny Elssler n'a jamais pu danser le pas du second acte ! — Une belle jeune fille de la Norvège, une enfant de la même patrie, mademoiselle Lucile Grahn est la seule qui ait indiqué, après la Sylphide, le grand pas de la Sylphide. Madame Flora Fahri, élégante et dansante italienne, a pris à mademoiselle Taglioni ce qu'elle a pu lui prendre ; elle a laissé à qui de droit, le pas du second acte.

Et comme mademoiselle Taglioni était charmante, courant sur les fleurs sans les courber, cueillant les fleurs du rosier, ou découvrant dans le vieux chêne le nid de l'oiseau! « Cet hôte des étés, le martinet, nous annonce que l'haleine des cieux les cherche avec amour. Partout où ces oiseaux nichent et se voient fréquemment, l'air est toujours limpide et pur. »

Puis tout d'un coup, lorsqu'elle s'est bien montrée dans toutes ses grâces légères, disparaît la Sylphide. — Elle fuit, mais pas si vite qu'on ne puisse l'atteindre, ou du moins qu'on ne puisse entrevoir sa robe flottante et le petit bout de son aile cachée dans le vert feuillage du chêne. —

Puis, quand elle est disparue, quand elle est rentrée là-haut dans son domaine, l'amant de chanter sa complainte amoureuse :

« Où est-elle? Qu'est-elle devenue, la fugitive ? L'amour que j ai pour toi n'est pas une affection de la terre, et tu ne sais pas combien il y a d'amour hors de la vie, et combien cet amour est calme et pur! » Pourtant James est inquiet, il est troublé; il voudrait pouvoir retenir sa douce vision ! Alors reparaît la sorcière, le génie du mal ; l'horrible vieille tient en sa main fiévreuse le tissu funeste auquel ont travaillé d'une main haineuse toutes les sorcières de l'Ecosse, et même celles qui disaient à Macbeth : — Tu seras roi, Macbeth !

— Hélas ! n'écoute pas la sorcière, malheureux ! jette loin de toi ce tissu funeste ; attends que revienne la Sylphide, elle reviendra ramenée par l'amour. En effet, la voilà, tout là-haut dans le nuage, au sommet de l'arbre, sur la pointe de l'herbe qui pousse et qu'elle touche sans la courber ; elle se moque de toi, mon amoureux ; elle te défie de la suivre dans ses domaines aériens ! C'est un défi charmant ; ce sont des câlineries impossibles à raconter. Il y faut mettre bien de la malice et de la grâce : un peu de jeunesse et de beauté n'y saurait nuire ; que le décorateur soit habile à la façon de Ciceri ou de Feuchères, que le musicien s'abandonne à ses inspirations plus charmantes ; le musicien de la Sylphide, nom terrible et difficile à prononcer : Schneitzhoffer. Il a écrit, à propos de cette touchante élégie, de très beaux airs sur lesquels la danse va toute seule. — Cependant, cachée dans son nuage, la Sylphide se rit des efforts de son amoureux. Elle s'amuse de ses inquiétudes, de son dépit ; elle ressemble à la Galathée qui se cache dans les saules du rivage. —Précaution inutile ! On saura bien la prendre au piège ; jeune fille, on saura bien te forcer à revenir sur la terre comme une simple mortelle, ou tout au moins comme fait l'alouette voltigeante, sur le miroir qui s'agite en scintillant. Voici donc la ruse que James imagine. Il fait semblant de ne plus s'inquiéter de la nymphe fugitive ; il n'y pense plus; il va deçà, de là, sans lever les yeux vers le nuage ; en même temps il tire de son sein l'écharpe vomie par l'enfer. — Fraîche écharpe d'un rose vif, frêle tissu printanier qui porte la mort. — En effet, le charme a réussi ; la Sylphide sera prise au piège. Agaçante, agacée, elle arrive, d'un pied mutin, d'un regard curieux, d'un geste timide. — Plus d'une fois l'écharpe échappe à cette main si légère. — 0 malheur! ô maudite soit la sorcière qui a jeté ses haines dans ce frêle tissu ! — Cette écharpe brillante, c'est la mort ! Posée sur cette fraîche épaule, l'écharpe ravage et tue, les deux ailes de la Sylphide tombent, arrachées par une force surnaturelle ; elle-même, la précieuse vision, elle s'affaisse comme fait la fleur que le soc de la charrue a couchée dans le sillon. À peine a-t-elle le temps de dire un dernier adieu, d'adresser un dernier sourire à l'homme qu'elle a tant aimé : — elle meurt pleurante et pleurée ! Elle quitte à regret cette double fête de la terre et du ciel. Elle renonce, non pas sans larmes, à ce jeune homme tant aimé, enfant des montagnes d'Écosse, qu'elle avait entouré de ses tendresses invisibles. Peu de drames sont plus touchants, peu de drames sont plus vraisemblables. — La réalité, dans les arts de l'imagination, se compose de tout ce qui nous trouve crédules. Si vous nous savez plaire et nous tenir attentifs par quelque récit bien inventé, abandonnez à elle-même la fantaisie, laissez la folle du logis agir en maîtresse souveraine, et ne vous inquiétez pas du reste. Voilà le grand mérite des contes bien faits, plus ils sont impossibles et plus nous sommes tentés d'y croire. Les Mille et une Nuits, ce rêve tout éveillé de

l'Orient, il y faut croire et surtout si vous entourez de miracles visibles la lampe merveilleuse d'Aladin. Le poème de Nodier, ce gai Trilby, il faut y croire et surtout quand une belle jeune fille de vingt ans viendra prêter, à cette histoire la grâce et la poésie de sa bienfaisante jeunesse. Le malheur, c'est d'être obligé de raconter ces belles choses à ceux qui les ont vues, peut-être même à ceux qui les ont sous les yeux ; oui, ce soir, dans une belle loge à l'Opéra de Paris, ou à la Scala, ou bien au théâtre Saint-Charles, ou à Pétersbourg, dans la salle resplendissante de toute la puissance impériale.—Allez donc lutter avec le drame étincelant que chacun peut toucher des yeux et du cœur ! Achevons cependant le récit commencé ; c'en est fait, James reste seul sur la terre; son beau rêve lui échappe à jamais, sa douce vision a disparu pour ne plus revenir. — Les sylphides ont emporté leur sœur expirée comme une fleur brisée avant le soir.

Quand la Sylphide a disparu dans les airs, la réalité se montre de nouveau. — Là-bas dans le lointain, au son des cloches, au cri joyeux de la cornemuse, Gurn triomphant, conduit à la chapelle du village la jeune Effie déjà consolée. Pauvre James ! et pourtant qui voudrait te plaindre ? Il faudrait plaindre aussi le poète, l'amoureux, le rêveur, le jeune homme, toutes les âmes en peine de l'idéal.

On parlera longtemps encore de mademoiselle Taglioni la Sylphide, car ces deux noms sont inséparables, et la Sylphide restera comme sa création la plus charmante. Depuis tantôt quinze belles années de succès et de triomphes, ce beau petit récit que mademoiselle Taglioni racontait si bien, nous était une fête toujours nouvelle, la fête des yeux plus que des sens, la fête heureuse et riante, qui ne laisse après elle ni un regret ni un désir. L'Écosse entière a applaudi la Sylphide ; Naples el Pétersbourg, Londres et Stockholm, le Midi et le Nord, les glaces et les fleurs. Jamais concert d'éloges plus unanimes ne s'est élevé sur les pas d'une artiste plus aimée ; mais aussi jamais artiste plus complète ne l'a mieux mérité dans aucun art. Mademoiselle Taglioni est la fille éclatante de la Norvège ; mais c'est Paris qui l'a vue naître, c'est là qu'elle a rencontré ses poses, ses grâces, ses idées les plus charmantes ; c'est à Paris qu'elle a composé ses plus beaux drames : La Révolte au Sérail, la Fille du Danube, la Belle au bois dormant, la Sylphide, sont des créations parisiennes. Pour mademoiselle Taglioni, dans ce chef-d'œuvre qu'on appelle Guillaume Tell, Rossini, quand Rossini s'abandonnait encore à l'inspiration qui est en lui, a composé la jolie chanson et la jolie danse :

.JPG)

.jpg)

.jpg)